曾光明:将“民生难题”化作“科研课题”

“城市生活垃圾不是‘废物’,是放错了位置的‘资源’。”对于普通市民避而远之的城市生活垃圾,全国五一劳动奖章获得者、湖南大学教授、博士生导师曾光明却琢磨了30多年。他将重大民生科学问题和关键技术难题作为研究主攻方向,让科研成果充满厚重的“民生温度”。

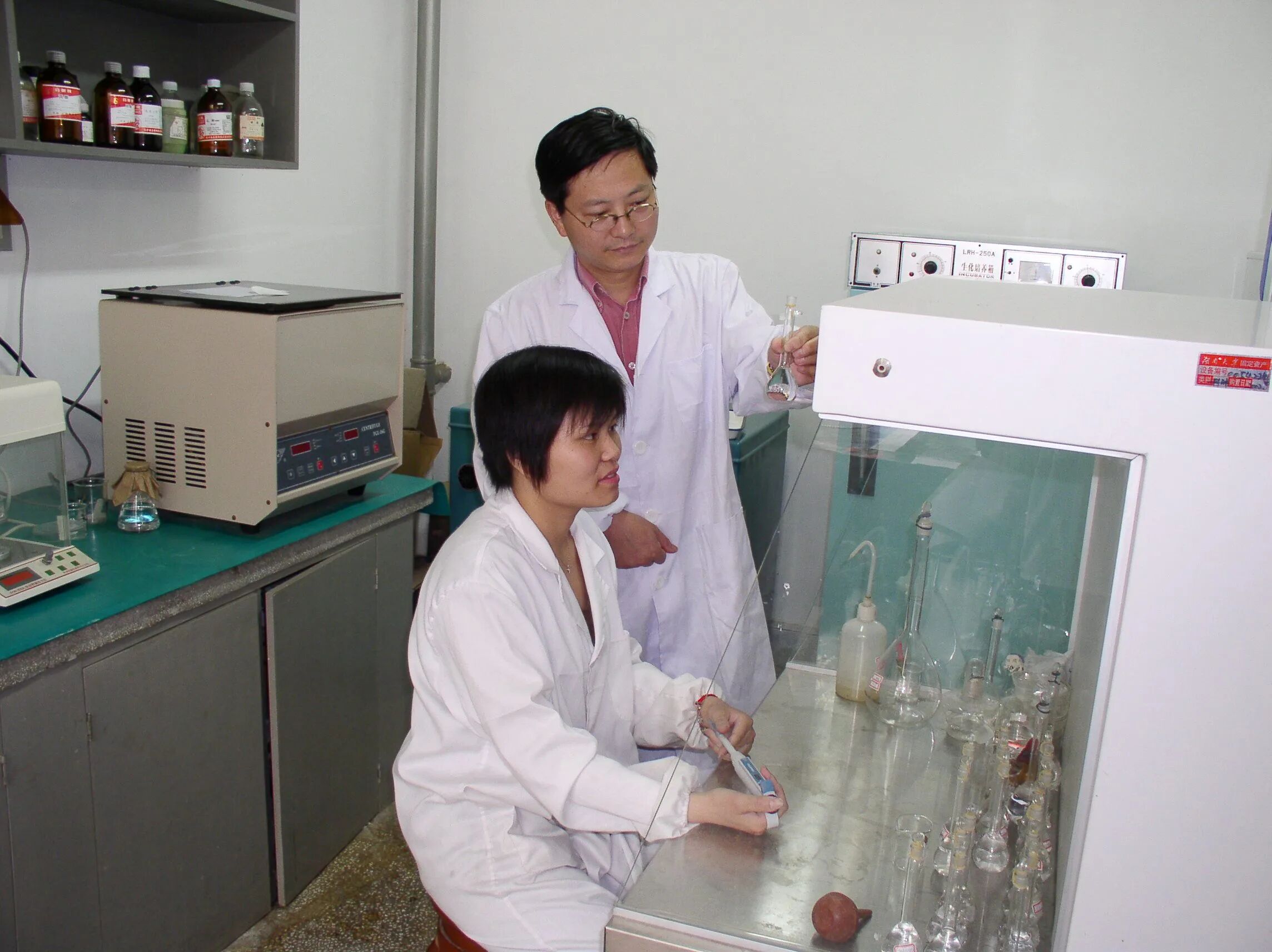

曾光明是改革开放后我国最早自主培养的500名博士之一。他在湖南大学从教30多年,长期从事固体废物处理处置研究工作。从城市垃圾堆肥到洞庭湖湿地修复,从实验室到田间地头,他把“民生难题”当成“科研课题”,让科研成果沾着“泥土气”,透着“民生情怀”。

20世纪90年代,曾光明目睹了城市生活垃圾日渐增多的现实状况,开始思考如何将生活垃圾变成有利用价值的肥料。

将城市生活垃圾通过堆放的方式变成肥料,这是一条可行之路。在很多人看来,垃圾堆放简单易操作,找个坑把垃圾放进去就行。但曾光明认为,垃圾堆放方式对肥料效果有很大影响。

当时国外已有将城市生活垃圾通过堆放方式变成肥料的案例,但普遍用时长、成本高。“堆放10天和3天是完全不同的概念。”在曾光明看来,必须找到快速且低成本的堆放方式,提高肥料利用价值。

在研究生活垃圾里的细菌时,曾光明发现利用生活垃圾细菌自身生命活动,可催生出更多生物体,从而加快生活垃圾中有机物降解速度,用最短时间将生活垃圾变成肥料。经过仔细分析研究实验,他开发了城市生活垃圾堆肥环境生物与控制应用的关键技术,该成果极大提高了城市生活垃圾的堆肥效益,既节约了生活垃圾处理成本,又获得了高质量的有机肥。这一成果获得2006年国家科技进步奖二等奖,并被广泛推广应用。在上海浦东新区生活垃圾堆肥工程现场,在上海浦东新区生活垃圾堆肥工程现场,生活垃圾运输到堆肥厂房,经过封闭、细菌发酵等环节,变废为宝成为高效有机肥。

在洞庭湖畔长大的曾光明,时刻关注着洞庭湖湿地修复这一领域。在长时间研究和探索中,他发现利用功能纳米材料能有效降解各类水体中难降解的有机物,并可将重金属缓慢氧化或还原,从而降低重金属浓度,减少作物吸收。

“环境治理的路十分漫长,我们的工作才刚刚起步,一定要追求更大进步,让绿水青山真正变成金山银山。”曾光明带领科研团队潜心攻关,利用功能纳米材料与功能微生物耦合作用,降解难降解有机物,固定湿地中的重金属污染,攻克了洞庭湖湿地修复诸多难题。该成果获得了2017年国家自然科学奖二等奖,成果衍生出的相关技术被广泛应用于上海、湖南等地的50多个工程。

近年来,曾光明团队锚定“美丽中国”“健康中国”等国家战略,前瞻性地将研究聚焦于新污染物与环境健康这一前沿领域。团队致力于构建从“污染源解析”到“健康效应评估”的全链条研究体系,系统开展新污染物的识别、溯源、环境行为与人群暴露机制研究。通过融合环境科学、工程学、公共卫生与临床医学等多学科优势,其团队攻克环境健康领域的关键科学难题,利用高分辨率质谱、大数据与人工智能算法,开发了新污染物的精准筛查技术、个体暴露监测装备及健康风险预警模型,培养了既精通环境技术又熟悉健康风险的复合型人才。相关工作为构筑国家环境健康风险防控体系、保障公众健康提供了坚实的科技支撑与人才保障。

科研不是“独角戏”,要让年轻人接棒,才能让环保事业走得更远。2010年,曾光明获得教育部国家级高层次人才成就奖,毫不犹豫将100万元奖金捐出去,设立“湖南大学长江环境奖”基金,用于激励学生从事环保研究,资助贫困学子完成学业。15年来,该基金已资助210余名学生,其中不少人毕业后成为环保领域的骨干。

“学生的事,就是我的事。”曾光明像大家长一样关心学生的生活。几年前,一名博士生的父亲突发脑溢血,急需巨额手术费。他得知后,第一时间捐了1万元,还发动全院师生捐款,帮助这名学生凑够手术费。“如果没有曾老师,我可能就失去了父亲。”这位学生后来回忆说,“曾老师不仅教我做科研,更教会我做‘有温度的人’。”

来源:中工网

【关闭】