2023级硕士生张淼发表CCR:定制杂原子掺杂多孔碳材料实现VOCs高效吸附:制备策略、掺杂效应与吸附机理

第一作者:张淼

通讯作者:刘璇,李彩亭

论文DOI:https://doi.org/10.1016/j.ccr.2025.217155

图文摘要

近日,湖南大学环境科学与工程学院李彩亭教授课题组在Coordination Chemistry Reviews 发表题为“Tailoring heteroatom-doped porous carbon materials for efficient adsorption of volatile organic compounds: fabrication strategies, doping effects, and adsorption mechanisms”的综述文章(DOI:https://doi.org/10.1016/j.ccr.2025.217155)。当前影响因子IF:23.5。第一作者为2023级硕士张淼,通讯作者为刘璇助理教授和李彩亭教授。

全文速览

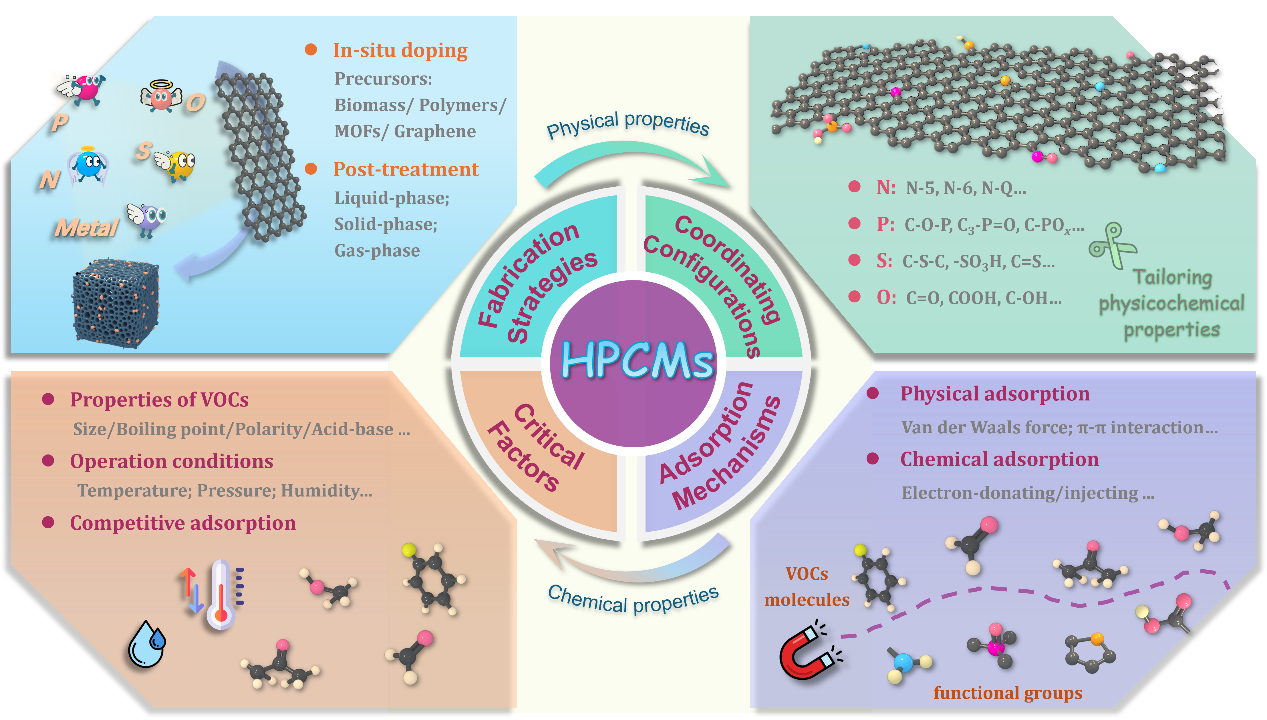

碳材料的杂原子掺杂为直接且可控地调节孔结构、电子结构和表面官能团提供了绝佳机会,赋予杂原子掺杂多孔碳材料(HPCMs)独特的物理化学性质,从而提升其吸附容量、选择性和动力学性能。近年来,通过杂原子掺杂调节碳材料的物理化学性质,已使研究重点从单纯的物理吸附转移到通过合理调控电子结构和定制活性吸附位点来提高吸附性能。针对这一研究热点,本综述系统总结了杂原子掺杂策略的最新进展,分析了掺杂对碳材料物理化学性质的基本影响,并阐明了吸附性能与关键性质之间的潜在机制。此外,本综述还探讨了HPCMs的吸附性能对挥发性有机化合物(VOCs)特性、竞争吸附和操作条件的依赖性。同时,还对HPCMs的物理吸附和化学吸附机制提供了独特见解。我们相信,本综述为明智选择掺杂碳基材料的杂原子以吸附典型的VOCs污染物提供了有价值的指导,并为专门用于VOCs治理的高效碳基吸附剂的合理设计提供了基础见解。

背景介绍

快速的工业化和城市化进程导致挥发性有机化合物(VOCs)排放加速,这不仅恶化了空气质量,而且对人类健康构成严重威胁。利用碳材料吸附去除VOCs已被证实是一种有效的末端处理技术,因其操作简单、经济可行而得到广泛应用。然而,由于VOCs种类多样,传统的碳基材料对不同的VOCs缺乏普适性,并且在实际应用中存在固有缺陷,如抗水性差和再生性能差等,这促使人们不断尝试通过各种改性策略来提高其吸附性能。其中,杂原子掺杂多孔碳材料(HPCMs)在VOCs吸附方面显示出巨大潜力。这些杂原子包括非金属杂原子(如氮、磷、硫、氧等)和金属杂原子(如铁、镁等)。由于价态和键合构型的差异,杂原子与碳基体结合时可形成具有独特化学功能的特殊结构,从而改变碳基吸附剂的物理化学性质。

本文亮点

1、总结了杂原子掺杂碳材料的合成策略。

2、阐明了挥发性有机化合物(VOCs)在掺杂碳材料上的物理吸附/化学吸附机制。

3、深入分析了氮、磷、硫、氧掺杂对物理化学性质的影响。

4、为设计高效的杂原子掺杂碳吸附剂提供了指导。

图文解析

1、杂原子在碳材料中的四种存在形式

Fig. 2. Four existing forms of heteroatoms in carbon materials.

杂原子在碳材料中的四种存在形式:(1)替代掺杂;(2)间隙掺杂;(3)表面掺杂;(4)氧化物掺杂。

合成HPCMs的方法包括原位掺杂策略(碳前体:生物质,聚合物,MOFs,石墨烯基纳米材料)和后处理策略(液相掺杂,固相掺杂,气相掺杂)。

2、液相掺杂方法

Fig. 7. Liquid-phase doping strategy to synthesis HPCMs. (a) Soak polyacrylonitrile in FeCl3∙6H2O and (NH4)2HPO4 mixed solutions to prepare N, P, and Fe tri-doped carbon microspheres. (b) N/P dual-doped carbon adsorbents were synthesized through (NH4)3PO4 activation of fungal residue. (c) Using H3PO4 as the phosphorus source to dope P atoms onto ZIF-8 derivative.

3、碳基质表面N原子的配位构型

Fig. 11. The coordinating configurations of N atoms on the carbon matrix surface.

4、碳基质表面P原子的配位构型

Fig. 13. The coordinating configurations of P atoms on the carbon matrix surface.

小结

本综述系统总结了杂原子掺杂策略(包括原位掺杂和后处理方法)、基本吸附机制以及杂原子配位构型对碳材料物理化学性质的影响。此外,还阐明了挥发性有机化合物(VOC)分子特性、竞争吸附和实验操作条件对杂原子掺杂多孔碳材料(HPCMs)吸附性能的影响。N、P、S、O等杂原子以及金属(如Mg、Fe)可以改变碳材料的孔结构、比表面积、表面极性和酸/碱性位点,从而显著调控其对VOCs的吸附性能。与后处理方法相比,原位掺杂策略能更有效地将杂原子引入碳骨架,使比表面积和孔隙率显著增加。相比之下,后处理方法更易于调节杂原子含量,但可能导致孔道堵塞。杂原子的引入显著增强了碳吸附剂的表面极性。此外,氮掺杂增加了碳材料的表面碱性,而磷、硫和氧掺杂引入了表面酸性,从而促进了HPCMs与VOCs之间的酸碱相互作用。金属掺杂也能够通过路易斯酸碱相互作用、电子转移或π-π络合等机制促进对特定VOCs的吸附。

【关闭】