2023级博士生李玮翔的论文在ES&T刊出:确定优先控制的营养物质以实现改善流域水质和减缓气候变化的目标

第一作者:李玮翔(2023级博士生)

通讯作者:梁婕教授、熊炜平副教授

论文DOI:10.1021/acs.est.5c05476

图文摘要

全文速览

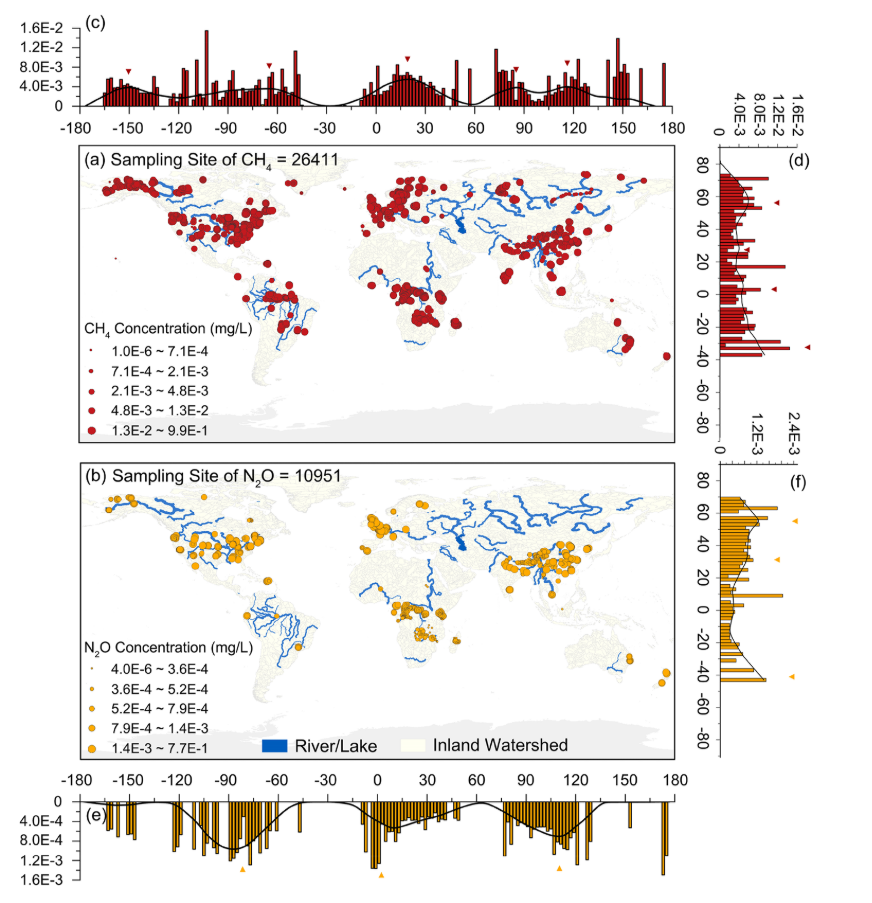

本研究揭示了污染物输入与水生系统CH4和N2O的间接二氧化碳当量(CO2eI)排放之间存在“不同步减少”的现象。研究强调,在温室气体排放热点地区采用碳氮协同控制措施,是实现流域水质改善与气候变化减缓的关键。

图文导读

河流和湖泊系统既是陆地营养物的汇,也是甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)的重要排放源。大量研究证明,控制陆地向水体的营养物输入可以显著减少水生系统中的CH4和N2O排放。然而,近期的原位观测表明,水生营养物质(如溶解性有机碳DOC,硝酸盐NO3-)对CH4和N2O存在复杂的交互作用,这使得控制二者产生的总二氧化碳当量排放量(CO2e)变得困难。

为解决上述问题,本研究旨在:(1)编制一个包含水质、地理环境变量的全球CH4和N2O浓度/通量数据集;(2)利用因果推理框架和机器学习(ML)模型,开发并验证具有强泛化性的溶解CH4 (dCH4)和溶解N2O (dN2O)估计器(CN-EST);(3)以洞庭湖流域(DTW)为例,采用多模型集成框架,揭示养分投入与CO2eI之间不对称下降的现象;(4)证实该现象在全球流域中可能普遍存在;最后,提出一种有效、通用的实现流域污染物与CO2e协同减排的方式。

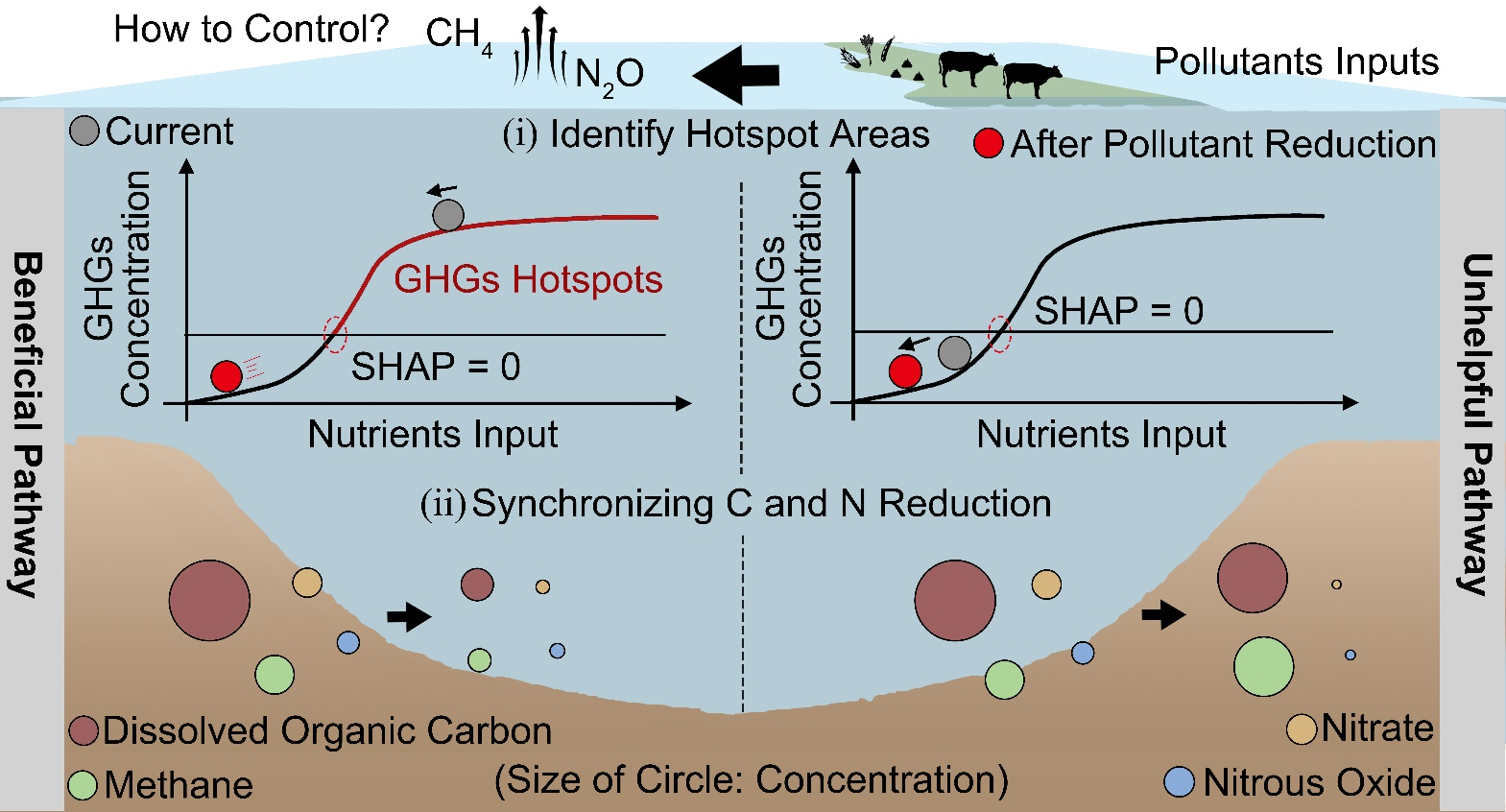

如图1所示,高dCH4主要分布在热带或温带/寒温带地区,例如亚马逊雨林、印度南部、中国东南部、中欧和阿拉斯加地区。相比之下,高城市化地区(如中国东南部、美国西部和中欧)表现出较高的dN2O。一些地区存在dCH4和dN2O的共现热点。

图 1.(a、b)全球内陆生态系统中dCH4 和dN2O 的采样点位置。(c、d)dCH4的全球分布趋势,按经度 (c) 和纬度 (d)划分。(e,f)dN2O的全球分布趋势,按经度(e)和纬度 (f)划分。在相同的经度和纬度范围内通过聚合dCH4和dN2O的值以构建直方图,并绘制滑动平均线。为避免极值引起的误差,在绘制这些统计图前按四分位数排除了异常值。使用滑动窗口方法拟合滑动平均线。

如图2所示,使用八个因果推理框架计算每对环境变量的平均处理效应(ATE)。通过蒙特卡洛方法和t检验(表S1和S2)确定了对dCH4和dN2O有直接因果关系的环境变量(图2a, b),反驳检验证实所有因果效应均具有统计学意义,排除了随机性(表S3)。随后,使用ML模型对环境变量进行回归以估计dCH4和dN2O的具体数值。结果显示,dCH4-RF和dN2O-LB模型表现出优异的回归性能(表S4),其在训练集中的NSE分别为0.83和0.97(图2c, e),在验证集中的NSE分别为0.72和0.47(图2d, f)。

图 2.(a、b)因果推理框架的因果概念图以及ML模型的训练、验证和测试数据集的拟合结果。dCH4 的因果图(a) 和 dN2O的因果图(b)。(c-f)CN-EST模型在训练集、验证集和DTW测试集的性能。dCH4子模块在训练集 (c) 验证集和 DTW测试集 (d)的模拟结果。dN2O子模块在训练集 (e)验证集和 DTW测试集 (f) 的模拟结果。

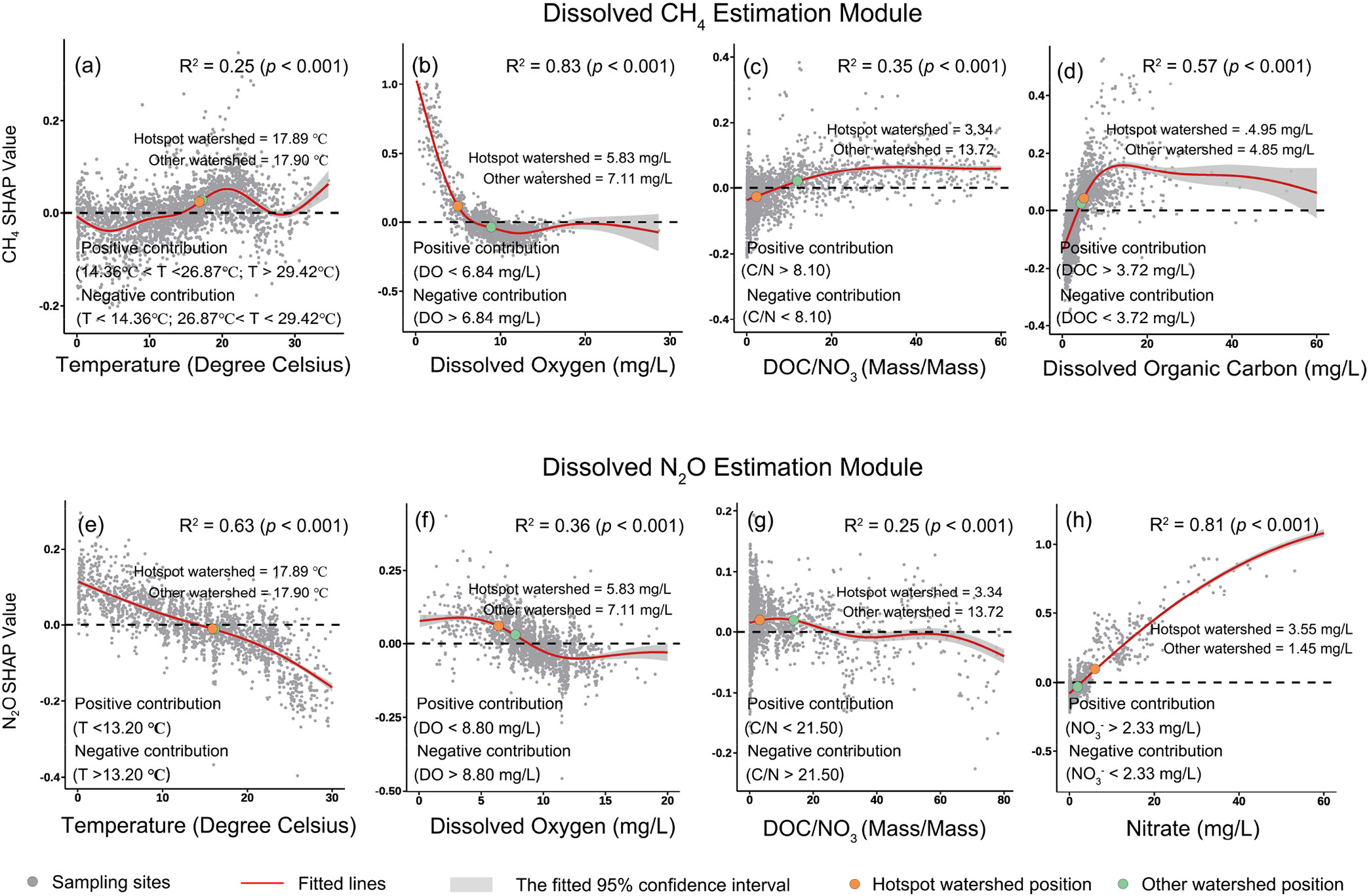

如图3所示,随温度变化,dCH4沿温度梯度表现出双峰响应模式,而dN2O显示线性下降趋势(图3a, e)。此外,dCH4和dN2O均与DO呈负相关,但它们对DO的敏感性差异显著:dCH4表现出更陡峭的响应模式,而dN2O的响应曲线相对平缓(图3b, f)。DOC-CH4和NO3--N2O之间均显示出很强的正相关关系(图3d, h)。DOC和dN2O则显示复杂的波动响应模式(图S4)。随着C/N的增加,dCH4急剧增加,然后趋于平缓甚至略有下降;而dN2O则在C/N为5-10时达到峰值,然后逐渐降低(图3c, g)。这些结果与先前研究的观测结论相符,从而证实了模型的合理性。SHAP分析显示,较高的dCH4和dN2O出现在水体中NO3- > 2.33 mg/L(图3h)以及DOC为3.72-7.36 mg/L或12.72-29.57 mg/L的浓度区间内(图3d和S4)。这些阈值与先前研究观测到的CH4和N2O热点的环境特征相符。

图 3.(a-h)dCH4 和 dN2O子模块中不同的环境变量的SHAP 响应曲线:温度 (a,e)、溶解氧(DO)(b,f)、C/N (c,g) 和 DOC 或 NO3-(d,h)。红线表示使用广义加性模型(GAM)拟合的SHAP值的变化趋势线,阴影区域表示拟合过程中的不确定性。SHAP > 0 的区间为正贡献区间,意味着模型的预测值明显高于平均值。相反,SHAP < 0 的负贡献区间意味着模型的预测值明显低于平均值。

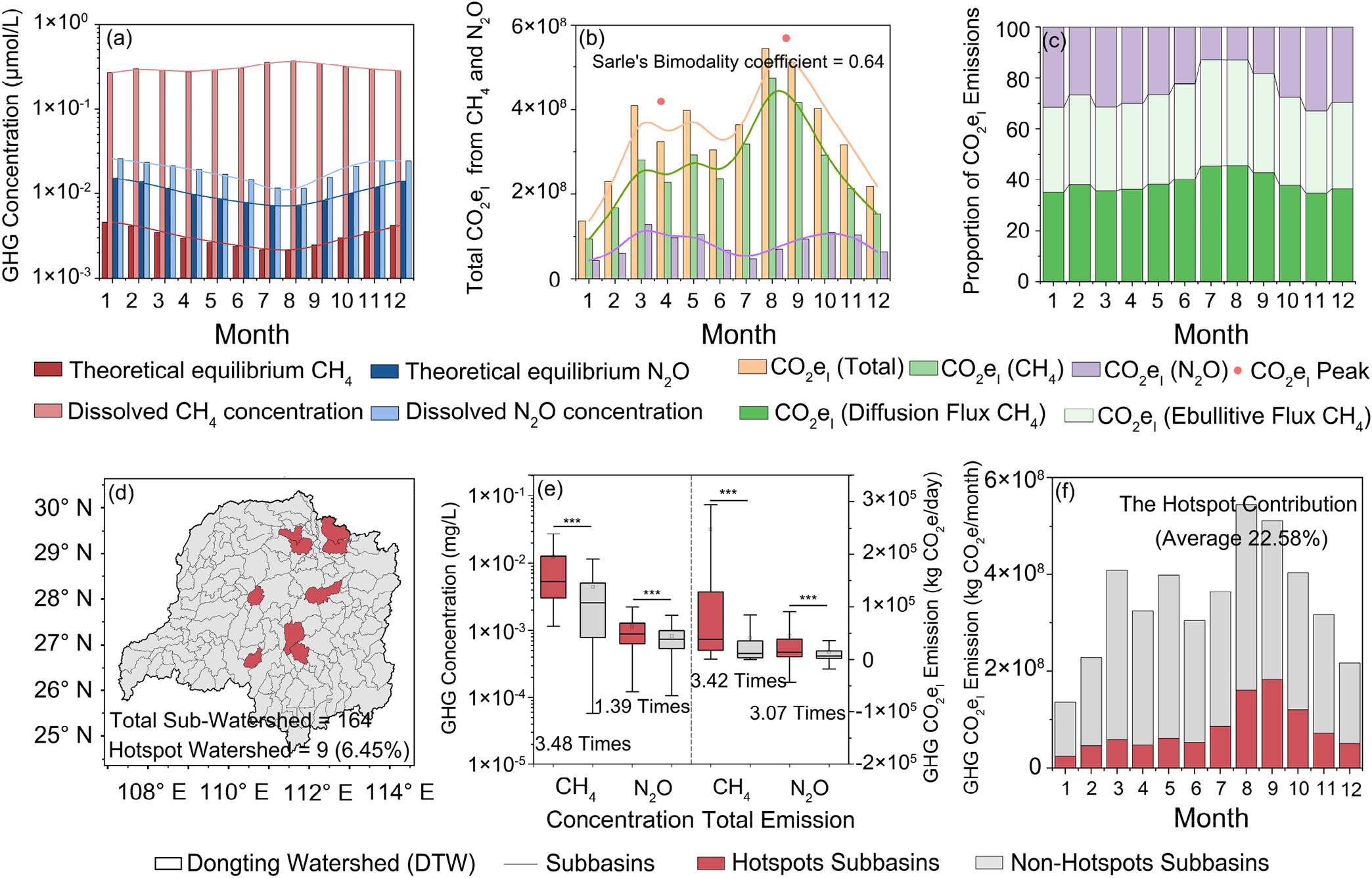

如图4所示,本研究选择DTW作为CN-EST的建模案例,并证实CN-EST模型在该流域具有较高的模拟精度(图2d, f,NSE = 0.87和0.42)。随后,验证了DTW的SWAT-C模型,结果表明,SWAT模型输出的日流量和NO3-、DOC、DO的月平均负荷具有较高的CC和NSE,证实了SWAT-C模型的可用性(图S6和S7)。根据IPCC指南,温室气体排放通量可分为直接排放(CO2eD)和间接排放(CO2eI)。建模结果揭示了CO2eI的双峰排放模式(图4b)。CH4和N2O对CO2eI排放的平均贡献率分别为74.87%和25.13%(图4c)。基于SHAP分析得出的底物阈值,确定了CO2eI的排放热点区域。结果表明,DTW内只有9个子流域(占总流域面积的6.45%)符合热点区域的特征(图4d)。在这些热点区域内,dCH4和dN2O的中位数分别是其他子流域的3.48倍和1.39倍(p < 0.001)(图4e),CH4和N2O排放量也分别高出3.42倍和3.07倍(p < 0.001)。平均而言,这些热点子流域贡献了15-37%的总CO2eI排放量(图4f)。

图4.水生系统CH4和N2O理论平衡浓度和溶解浓度(a);CH4, N2O和CH4+ N2O的CO2eI通量(b);CH4 扩散、沸腾通量和N2O 扩散通量(c)。CH4和N2O排放热点地理分布图(d)热点子流域和非热点子流域之间CH4和N2O的浓度和排放量对比(e);不同月份热点子流域的CO2eI的排放量(f)。

如图5所示,在所有情景下,河流DOC和NO3-浓度及CO2eD均显著降低。然而,对于S1情景而言,其CO2eI的减少量远低于S2和S3情景。以S1.6为例,减少NO3-虽导致N2O排放减少了3.89%(图5b),但CH4排放量却增加了0.66%(图5a)。这最终导致CO2eI排放量与S0相比仅下降0.40%,与S1.5相比仅下降0.01%(图5c和表S15)。相比之下,S2.6使CH4和N2O排放量分别降低了2.76%和1.18%,最终导致CO2eI总排放减少2.39%。此外,还观察到碳氮减排的协同效应:虽然S3.6情景的污染减排量等于S1.6和S2.6情景的污染减排量之和,但其S3.6情景下,CO2eI减排量更大,超过了S1.6和S2.6的CO2eI减排量之和。

图 5.(a-c)氮肥和有机肥投入减量百分比与CH4(a)、N2O (b) 和 CO2eI(c)通量的关系。CO2eI在不同场景下的排放减少量以及热点流域的排放占比(d),实现流域降碳减污协同的概念图(e)。

小结

基于以上结论和分析结果,本研究得到如下两条实现流域降碳减污的关键启示:

(1)应优先在温室气体排放的热点地区实施污染物减排策略(图5e(i))。

(2)在制定污染物减排计划时,应考虑碳氮同时减排,而非仅针对单一污染物进行控制(图5e(ii))。

【关闭】